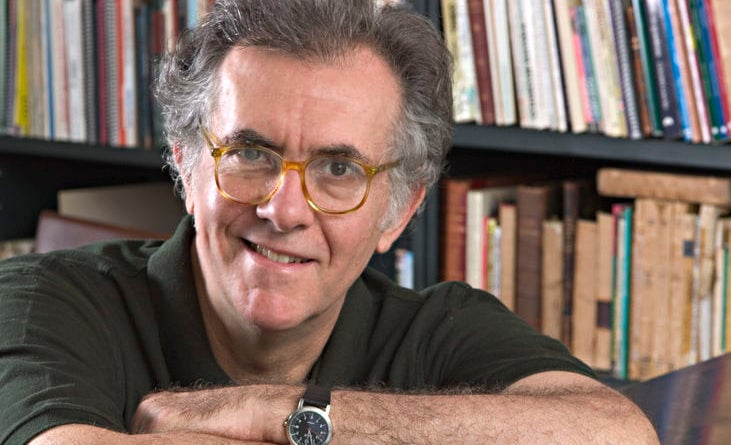

Conversar com o escritor, ilustrador e pesquisador paulista Ricardo Azevedo é mergulhar em temas como cultura popular, oralidade, literatura, ficção e humanidade, com todas as suas contradições. Autor de mais de cem livros para crianças e jovens, parte deles traduzido para idiomas como inglês, espanhol, francês, alemão e holandês, Ricardo nasceu em uma família que valorizava o popular, o que marcou profundamente a sua vida pessoal e profissional. Na entrevista abaixo, o autor, que também é curador do Clube de Leitura Quindim, fala sobre a sua trajetória, a importância do folclore – que prefere chamar de cultura popular ou, melhor, culturas populares – e a cultura contemporânea, entre outros assuntos.

Bia Reis: Ricardo, quero começar te perguntando sobre a sua infância. Os seus interesses na época, as brincadeiras, os livros, as músicas que você gostava, já apontavam o caminho que você trilhou e vem trilhando?

Ricardo Azevedo: É difícil falar nesse assunto com objetividade. Sou filho de um professor universitário (Aroldo de Azevedo) nascido no Vale do Paraíba que veio para São Paulo e fez carreira como professor da USP (Universidade de São Paulo). As marcas de uma cultura popular já vinham com ele. Era geógrafo, valorizava muito o Brasil – ele amava o Brasil –, e tudo isso impregnou os filhos.

Quando a gente viajava pelo Vale do Paraíba, ele parava o carro para mostrar uma igrejinha, falava de pagadores de promessas, de feiras populares. E ele fazia uma coisa quando a gente era criança, uns 10 anos de idade, que me marcou muito. Ele tinha livros de cultura popular, inclusive de quadras populares – um deles está comigo até hoje, do Afrânio Peixoto, o Trovas Populares Brasileiras – e reunia os filhos, com um gravadorzinho, ajudava a gente a escolher as trovas e gravá-las. A gente se divertia muito. Os ritmos das palavras, as rimas, aquilo me impregnou totalmente. As trovas populares, chamadas também de quadras populares, são uma riqueza como poesia, como inteligência, como abordar assuntos complexos de uma maneira simples e direta. Eu gosto sempre de citar uma, que é de uma concisão impressionante:

Jurei, juraste, juramos

Juramos, jurei, juraste

Quebrei, quebraste, quebramos

Quebramos, quebrei, quebraste

É genial. E popular. Ninguém sabe quem inventou. Está, salvo engano, no livro do Afrânio Peixoto. Isso para mim foi uma marca muito forte.

Outra marca foi que meu pai tinha um sítio perto de São Paulo e eu passei minha infância indo lá. No início não havia nem luz elétrica. E tive muito contato com as crianças que moravam lá, crianças caipiras, do entorno. Tinham japoneses também, que trabalhavam e moravam na região. E meu pai fazia umas festas juninas, convidava todo mundo que morava perto. Tinha fogueira, balão, pau de sebo. Tudo isso eu vivi na minha infância e marcou minha vida com a valorização da cultura popular. Eu via o povo e a cultura popular como uma riqueza e não com desprezo, como muitas pessoas veem por aí.

E, para concluir minha resposta, quando eu publiquei meu primeiro livro eu tinha sempre essa indagação: o que é escrever para crianças, o que é esse mercado? Pensava sempre nos contos populares. Por exemplo, João e Maria, que os pais não conseguem alimentar os filhos e os jogam no mato. Os filhos são obrigados a terem uma trajetória até se salvarem, por conta própria. E olha que interessante: esses contos são oferecidos para as crianças. Pensava em como abordar temas complexos com uma linguagem acessível e sem um aprofundamento idiossincrático que seja individual demais e afaste o leitor. Essas histórias abordam assuntos complexos, mas tratam de uma forma que um menino de 8 anos ou um cara de 80 possam ouvir e se emocionar. Isso me impressionava muito e eu fui estudar. Fiz mestrado estudando os elos entre a literatura infantil e o conto popular e, depois, doutorado sobre a linguagem popular.

BR: Voltando um pouco na sua história, como a escrita entrou na sua vida? Como a criança que viveu o encantamento com a cultura popular se tornou um escritor?

RA: Eu não fui um bom aluno, fui péssimo na verdade, repeti duas vezes. Mas tirava boas notas em redação e, para minha sorte, isso era valorizado pela escola. Aquilo tinha um valor enorme para mim porque, além de ser uma expressão minha, eram as únicas boas notas que eu tirava. Por gostar de escrever, eu passei a ser leitor; a medida em que valorizavam a minha redação, eu passei a ler textos com outra intenção e atenção, a olhar como cada escritor escrevia. Fui, então, sendo marcado pelas leituras que fazia, lá pelos 14, 15 anos. E eu também gostava de desenhar. Em um dado momento, fui trabalhar como publicitário. Já era casado, então trabalhava de dia e fazia meus textos à noite. Como também desenhava, pensei em fazer textos de literatura infantil, que, coincidentemente ou não, estava bombando na época. Era o fim da década de 1970.

Veja também: O que é formação leitora: como despertar a paixão pelos livros na infância.

BR: Interessante a escrita ter te pegado antes do que o desenho, porque você fez faculdade de Artes Plásticas, não?

RA: Eu fiz Artes Plásticas, mas essa não era a minha intenção. Eu queria mesmo era fazer Jornalismo, mas não havia curso noturno na USP e eu queria casar, trabalhar, fazer a vida. Quando fazia cursinho, um dia a irmã de um amigo nos levou para ver uma aula na Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), de Artes Plásticas. E eu adorei! Foi a melhor coisa que aconteceu comigo porque eu continuei escrevendo, já estava enraizado na literatura e no texto, e passei a ter aulas de Estética e de História da Arte, foi quando eu entendi o que era um artista. Um escritor tem marcas da sociedade em que vive no seu texto e no artista plástico isso aparece visualmente. Apesar de gostar de desenhar, antes eu achava que era uma coisa inferior. Na faculdade, descobri que desenhar, por exemplo, criar metáforas visuais, é uma riqueza.

BR: Em que momento você percebeu que poderia juntar todo esse caldo de formação, de interesse, na literatura que você faz?

RA: Trabalhar com publicidade foi importante para mim porque eu juntei o texto com a parte visual e também aprendi sobre produção gráfica. Escrever texto publicitário foi fantástico porque ele tem de ser simples, direto e compreensível, sem enrolações. E isso foi uma aula. Então, continuei trabalhando de dia com publicidade e de noite escrevendo. Um dia, soube que a Melhoramentos estava procurando novos autores. Era 1979. Eu tinha textos prontos e fiz três desenhos para o que seria meu primeiro livro, O peixe que podia cantar. A editora gostou, publicou e percebi que se abria uma porta. Em 1981, publiquei mais dois livros, ganhei prêmio e vi que estava no caminho certo, que precisava ter coragem. Eu tinha três filhos. Larguei meu emprego, fui à luta e estou aqui. Foi nessa época que encontrei os caminhos que, de alguma forma, segui até hoje.

Mais para frente, quando fui publicar um livro de contos populares, assunto que me interessava e que já tinha material reunido, pensei que não podia usar o mesmo tipo de desenho dos outros livros. Uma coisa são as histórias que eu crio e outra são os recontos. Nesse caso, trabalho como um contador de histórias, é diferente. Me aprofundei então na pesquisa de linguagem e na iconografia popular. Fui estudar as imagens da xilogravura, que eu imito com nanquim. E é essa linguagem que uso nos livros de cultura popular.

BR: Você tem um livro bastante conhecido que chama Armazém do Folclore. Qual é a sua definição para folclore?

RA: Olha, eu não gosto da palavra folclore. Até já usei em livros meus, publicações mais antigas, porque é um chavão – nesse sentido é bom, como em Armazém do Folclore. Mas na verdade eu prefiro usar o termo cultura popular. É muito mais abrangente, além de mais legítimo. Aliás, prefiro preferencialmente o termo culturas populares. Eu fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas o que posso te dizer hoje é que existem “modelos de consciência”, é um termo do sociólogo Norbert Elias.

A modernidade tem um modelo de consciência, que é basicamente individualista, que defende igualdade, liberdade e autonomia. É o modelo que nós temos. Mas qual liberdade? Qual igualdade? O professor é igual ao aluno? O pai é igual ao filho? Essa igualdade, vista teoricamente, tira completamente a autoridade de tudo, pois nem todo mundo é tão igual assim. Autonomia. Onde existe isso plenamente? Veja só, são abstrações.

O modelo popular, descrito pelo antropólogo Louis Dumont, é completamente diferente. Prevê uma rede que tem Deus em cima, e abaixo estão os santos, os mortos, os velhos, os adultos, as crianças e os animais. É uma rede e nela você não é um “indivíduo” solto no espaço, você é uma pessoa dentro de uma rede. Não estou falando que é bom ou ruim, estou falando que se você não compreender isso você não vai entender nada. A comunidade, o lugar onde se vive, é importantíssima na cultura popular. As hierarquias são importantes, veja o samba. Você vai numa escola de samba e tem a velha guarda, todo mundo para pra ouvir os velhos. A gente vê isso a olho nu, mas a gente despreza, o que é um erro na minha opinião. A gente poderia aprender muito com a cultura popular no sentido de ver outras alternativas para a nossa vida.

Veja também: O que são os contos populares: da voz ao mundo dos livros.

BR: E essas duas culturas – a contemporânea e a popular – convivem, certo?

RA: Sim. Quando você faz uma festa na sua casa e convida seus amigos, seus familiares, você está seguindo o modelo popular, de confraternização entre as pessoas, inclusive, de hierarquias. Você convida as pessoas mais velhas, vem as crianças também. Isso tem a ver com o popular. Um modelo que valoriza o indivíduo e a autonomia é diferente, é cada um por si. O antropólogo Louis Dumont, tem um livro bárbaro que chama “Individualismo: Uma Perspectiva Antropológica da Ideologia Moderna”. Ele fala que o “indivíduo”, pensando bem, é uma bola solta no espaço, ele é autônomo, livre e igual. Vive solto no mundo. Ora, se fossemos “iguais” seríamos como bolas numa caixa de papelão! A gente conhece o conceito de família, o dia que não tivermos – isso vai demorar – não vamos mais ter filhos. Como os filhos vão ser educados sem uma família, uma mínima estrutura hierárquica?

Eu fui estudar esse assunto quando quis entender o que era cultura popular, fui ler os antropólogos. Aqui temos um modelo de consciência, na Índia, por exemplo, vigora outro. Tento dizer o seguinte: existem diferentes modelos de consciência, diferentes visões a respeito da vida e do mundo. Os povos indígenas têm uma visão da natureza completamente diferente da nossa. No lugar de julgá-la “primitiva” temos é que aprender com ela! Estudar esse assunto me ajudou demais. É uma outra visão da vida e do mundo, que convive com a nossa.

Outra base que me ajudou muito foi o estudo da oralidade. Quando você tem uma cultura oral, sem escrita, você imediatamente cai na cultura popular. Vou te contar uma história. O Diógenes da Cunha Lima é um advogado que morava em Natal na época do Luís da Câmara Cascudo. Ele era um menino, tinha 12, 13 anos, e o Câmara era o sábio da cidade. Um dia, o menino Diógenes bateu na porta do Câmara Cascudo e falou que gostaria de trabalhar para ele de graça, ir ao banco, arrumar algum livro. Ele queria ajudar o grande sábio, que por sinal já tinha idade. Um dia ele estava mexendo nos livros e o Câmara não estava em casa. A empregada estava lá varrendo. Ele chegou para a empregada e perguntou: você acha que o Câmara Cascudo é sábio mesmo? Ela disse: “é nada, estuda a noite inteirinha”.

Olha que interessante. Na cultura popular, quem sabe não estuda. O pescador sabe, o sambista sabe. Aprende-se pela experiência prática, aprende-se trabalhando. Um sambista não precisa consultar um livro para fazer um samba. São modelos de consciência a respeito da vida e do mundo. Não dá para falar que um é melhor do que o outro. A cultura escrita pode ser ótima, mas também tem mil problemas de afastamento entre as pessoas (pode-se aprender sozinho), de impessoalidade, de tomar por base premissas sem discuti-las. A cultura popular e a oralidade não trabalham com textos, mas sim com o contato face a face. Estou aqui agora juntando palavras e fazendo conexões de forma que você me entenda.

BR: Você falou algumas vezes que a cultura popular é desvalorizada. Isso vem mudando de alguma forma? Pensando na questão da tecnologia, no mundo mediado pelas telas, ela pode ser usada para promover uma valorização da cultura, por interligar pessoas dos mais variados lugares, ou causa um efeito oposto?

RA: Não sei responder. A tecnologia é um instrumento que claramente poderia ajudar a fazer uma integração, a melhorar a democracia, expor diferentes maneiras de viver, diferentes culturas, até pensando nos indígenas e suas explicações para a vida e o mundo. Mas você tem uma indústria cultural, uma máquina que visa ao lucro independentemente de qualquer coisa. E a tecnologia pode ser nefasta nesse sentido. Eu fico pasmo olhando a inteligência artificial e não me sinto preparado para lidar com isso.

BR: E nesse caminho, o que podemos fazer para valorizar a cultura popular?

RA: Podemos valorizar a literatura, a ficção, a humanidade da literatura, a condição humana e esclarecer o que é isso. Somos mais do que técnico-consumidores, mas isso não está claro para os alunos, porque eles são formados para serem isso. Somos seres humanos, com outra complexidade. Eu acredito muito na escola, mas na escola boa, humanista, que puxa a humanidade para fora.

Eu gosto de citar o Wolfgang Iser, um teórico da literatura que fala sobre o fictício e o imaginário. Ele diz que quando nós percebemos que nascemos já se passaram uns três ou quatro anos. Então não temos acesso cognitivo ao início da nossa vida. Nós pegamos o bonde andando. Quando nós vamos morrer, morremos, esticamos as canelas. Também não temos acesso cognitivo, não podemos contar o que aconteceu. Entre esse ponto início do qual não temos acesso e o ponto final, do qual também não temos acesso, nós adquirimos experiências e envelhecemos.

O Iser fala que nós temos buracos dentro da gente. O cara tem 10 anos e determinadas dúvidas. Quando ele tem 15, já resolveu essas dúvidas, mas surgiram outras. Quando chega aos 30, já matou várias dúvidas, mas outras surgiram. Ele diz que o nosso desenvolvimento como pessoas humanas é cheio de buracos de dúvidas que nós não conseguimos preencher na hora e tapamos com a ficção. Olha que interessante, nós inventamos uma resposta provisória para nossos buracos.

A ficção é isso, não é só um livro de ficção vendido na livraria, é um recurso humano. A utopia é baseada nesse mesmo recurso. Está ruim agora, mas e se a gente fizer isso e aquilo? Pode ser que melhore lá para frente. Por isso a defesa da ficção é tão importante para a humanidade.

O conto popular no Brasil: a extraordinária Luzia Teresa e os autores contemporâneos

O conto popular no Brasil: a extraordinária Luzia Teresa e os autores contemporâneos O conto popular no Brasil: influências estrangeiras e os primeiros registros brasileiros

O conto popular no Brasil: influências estrangeiras e os primeiros registros brasileiros Entrevista com Ricardo Azevedo: a importância de valorizar a cultura popular

Entrevista com Ricardo Azevedo: a importância de valorizar a cultura popular